和许多生逢其时的农村同龄人一样,一九六六年,正赶上农村也掀起大办教育的热潮,已经八岁的笔者,才得以光着脚丫,唱着“东方红”, 怀着憧憬,走进尘土飞扬大队民办小学校园。泥巴墙、茅草房,黑板是用墨汁染的木板,桌凳是自带的,七长八短、高矮不一。家里没有或来不及准备桌凳的,家长就在河沟里找一块比较宽大的平板石块,加上石墩子,组合成了课桌凳。整个学校只有三间大教室,两个小办公室兼教师宿舍休息室。人少的年级合在一个教室上课。四位老师只有一位是公办教师,有三位是大队请来的老初中生和高小毕业生。读到四五年级,老三篇(《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》)是必背的。音乐教的是革命歌曲和语录歌曲。很多根正苗红同学都戴上了红领巾或红小兵臂章,可不知什么原因,各科成绩自我感觉良好的笔者,一直到小学五年级毕业,却始终没有被老师套红。

记得那一届,绝大多数都升入罗甸中学(现在的罗甸民中)初中年级。一幢青瓦灰砖的苏式教学大楼矗立在县城中心老水井南侧的山堡上, 该教学楼为一楼一底的通廊式砖木结构建筑,一楼为8个教室, 二楼为8个教室和4个小办公室,算是罗甸县城的标志性建筑。不过,这是高中部教室和老师办公室,初中部在挨着粮食局侧边和操场上的工字房教室上课。所有建筑都是砖木瓦结构,除了教室是三合土砍的,校园没有一块地皮是硬化的。晴天尘土飞扬,雨天泥泞不堪。唯一让人惬意的是登上通向教学大楼的林荫丛中麻条石百步梯,俨然如进最高学府。那时的初中基础学科课程也很简单,学习几乎没有什么压力。音乐课也教一些基本乐理和乐器常识,笔者也是在那个时候初学会吹笛子和口琴的,并参加了学校文艺宣传队,每逢赶场天都要为贫下中农演出节目,给我记忆最深的是吹黑管的王祖成老师。

笔者属于很本分的农村少数民族生,也许是勤能补拙吧, 初一第二学期就被选为学习委员,一直当到初二毕业。不过,也不知道啥原因,也还是唯一一位没有加入红卫兵和团组织的年级班干部。 那时候升高中要不要考试分数,反正成绩没有张榜公布,笔者又成了罗甸中学唯一一个没有升入高中的初中年级学习委员,本班的和别班的同学都很诧异,同情和惋惜。十五岁,懂事以来第一次体会到什么叫失落感。

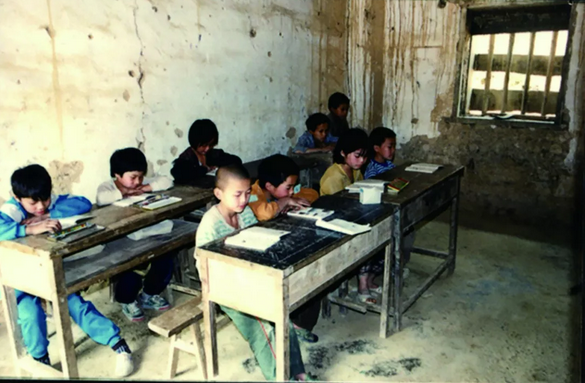

老教室

新教室(黄芳摄)

一九七三年回乡参加农业学大寨生产劳动,不到十八虚岁,只能算半个劳动力,每天挣五个工分。逢生产队晚上集中学习文化教大家认字加两分,每个星期两晚。

一九七五年,笔者被大队推荐到罗甸师范不包分配的“社来社去”班学习。春季学期要到农村去搞春耕生产,秋季下乡参加秋收秋种劳动,还要到农村学校见习和实习,那时候农村校点布局多老师少,很多时候都是顶课见习。两年毕业后被大队安排在落脚河小学任教,和启蒙自己的老民办老师们一起,领大队工分,拿大队提成口粮,国家补助每月九块钱。

就这样,在“红旗如海歌如潮”,“学制要缩短,教育要革命”的十余年里,笔者一恍惚就糊里糊涂完成了小学初中 教育,体验了接受贫下中农再教育,社来社去工农兵学员生活和民办教学生涯。

一九七八年三月,迎着科学的春天,笔者又有幸成为教育改革后罗甸师范首届学员。离开半年不到的罗甸师范,校园气氛迥然,老师在按正规师范的标准修编教案,我们为数不多的几个“回炉”学员,当然成了老师的得力助手,刻写、油印、装订,校对、勘误,分发。有时后,老师和我们无暇顾及洗去手上、脸上的墨迹油污,就将“校本教材”拿到教室去举行“首发式”。 一年半的学习,大家激情高涨,忙碌而充实。

一九七九年七月,伴随着《我们是光荣的人民教师》的旋律,笔者怀着培育一代新人的理想,离开教师的摇篮,步行踏上罗甸最边远的山乡——八茂区班仁公社小学,开启了真正意义上的教育之旅。当然也是当时整个大队通过考试读书出来吃皇粮的山里人。

虽说是公社学校,却也是盖草的土墙房子,煤油马灯是最亮的照明了。两年后,学校开始修建砖瓦结构教室和教师宿舍。那时的小学老师都是“万精油”,笔者也是什么学科都教。四年的山乡小学教育,初探“授业解惑”,被推荐为教研组长。记得全县教研交流时,一篇《反切法注音与现代汉语拼音漫谈》引起共鸣,后来刊在油印版的《罗甸教育通讯》上。一九八三年暑假,罗甸加大实施强师兴教力度,进行教师教材过关考试和课堂教学考核,笔者被聘为全区小学语文辅导老师,结束后留在区中心小学任教。

茂井镇旧址(刘文俊摄)

茂井镇新貌(董峰应摄)

那年,八茂中心小学刚刚结束消除瓦房校舍的基础设施改造,校园焕然一新,师生其乐融融,激情满怀。第二学期的“六·一”节活动,笔者辅导的十几个学生,用自己制作的竹笛,奏响了《山里的孩子心爱山》的花季心音。

正与学生沉浸在诗意般的氛围之中,又被调到龙坪三小任教导主任。一呆就是十四年,从教导主任到副校长,教了两代人。亲力“普六”扫盲;实施“JIP”计划(联合国教科文组织: 提高小学教育质量联合革新计划);激励教师提升学历,自我修为,做惠风泽贤的师者;开展“小继教”,进行基础设施改造,校园硬化、绿化、亮化建设,争取社会合力,共襄校事;以“学业求知能刻苦,人生信步必从容”鞭策城郊学子(至今仍作为学校大门对联)。学校规模由小到大,由薄弱变规范的嬗变,其间历程,笔者是亲历者和见证人。

一九九八年,被调到龙坪二小任校长。正值罗甸实施“两基”攻坚战略,加快校园基础设施建设步伐,加强师资培训力度,加大教学设施设备投入。六年间,学校五十周岁以下的老师均参加脱岗或在岗的学历提升教育;崭新的教学楼取代了漏雨的瓦房校舍;宽阔的操场周围绿树成荫;敞亮的音乐舞蹈室铺上了红地毯;三年级以上都接受了现代信息教育;体育准备室、自然科学实验室装备规范、配套齐全;平坦的水泥路分别通向主街道和村寨;荣获首批“黔南州绿色学校”称号。

二零零四年, 被调到县教研室任副主任,主抓教师继续教育培训、新课程改革和普及实验教学工作,二零一六年退休。十二年间,多次深入全县村一级以上学校,感触最深的是,实施“两基”攻坚以来,城乡教育变化日新月异。尤其是党的十八大以来,罗甸倾力实施教育“9+3”计划,持续全面开展寒窗助学工程,加快推进城乡教育均衡发展步伐,农村学校校舍建设、师资水平、设备配置都有了量和质的飞跃,学前教育、义务教育、高中教育协调发展,几乎每个村寨每年都有农家子弟升入各大高校深造。踏入曾经任教的校园,落脚河小学已然农村花园式校园州级绿色学校典范;班仁小学告别“粉笔+黑板”,在全县率先使用触摸式白板,实现互联网共享教学,架起学生了解山外精彩世界的桥梁;罗甸二小莲花少年宫、三小心愿农场成为学校第二课堂实践的最亮风景和名片。

花甲之岁,恰在“文革”十年接受基础教育,恰在改革开放的四十年从事教育,亲历与目睹罗甸教育的嬗变。就小家而言,笔者中师生,小学老师;侄儿侄女大学生,中学老师;女儿研究生,大学老师。一个家庭、一村庄、一所学校、一个县的教育嬗变,是国家改革开放四十年来教育事业蓬勃发展的缩影,也是各领域和各行业改革成果的缩影,是中国共产党领导全国各族人民走中国特色社会主义道路,取得的辉煌而伟大的成就。正是:国家改革开放春风无限,党的阳光雨露润物有声。